キアシナガバチは、日本ではセグロアシナガバチと並んで、最も大きなアシナガバチのひとつだ。

樹木の枝だけでなく、民家の軒先にも巣を作るので、見かけることも多いハチだろう。ワタシの自宅でも、毎年のように巣を作っている。

キアシナガバチの基本データ

学名:Polistes rothneyi

漢字名:黄脚長蜂

大きさ:18~23mm 女王蜂24~26mm

成虫の見られる時期:4~11月

分布:北海道・本州・四国・九州・沖縄

アシナガバチの仲間は、日本に11種もいる。どれも黄×黒のカラーリングにスラッと長い脚で、飛んでいると見分けるのは難しい。キアシナガバチと特に似ているのは、セグロアシナガバチ・フタモンアシナガバチ・ヤマトアシナガバチあたりだろうか。

キアシナガバチの特徴は、(1)背中と腰の辺り(前胸背板と前伸腹節背面)に1対の黄色い縦すじがある。背中の方は消失している個体も見かける。(2)腹の黄色いベルトは、背中側に深い切れ込みが入っている。(3)触角の根元は黒っぽい。(4)全体的に明るめの黄色。

1頭で冬を越した女王蜂は、春に目覚めて巣を作り始める。

最初の働きバチが育つまでは、ワンオペ育児である。

自宅庭の物置に、キアシナガバチの巣を作られてしまい、可哀そうだが駆除させてもらった。折角なので、よく観察させてもらおう。

ひとつ前の写真の巣は、全28室あり、すべてに卵がひとつずつ産みつけられている。卵一つは2~3mmほどで、乳白色の米粒型である。

ほとんどの部屋には、卵と一緒に透明な球状のモノが壁についている。(上の写真中央)おそらく、幼虫の餌となるのだろう。

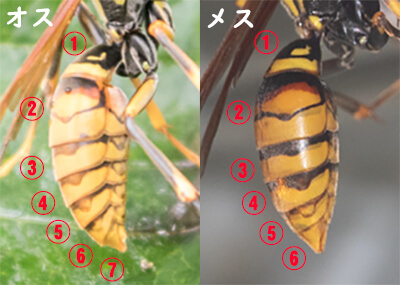

秋になると、雄が誕生する。キアシナガバチの雄と雌を見分けるポイントは、いくつかある。

まずは、触角の先。雄は、丸く平たく黒っぽくなる。触角の節の数も雌より1つ多く長いようだが、フィールドではなかなか見分けられないだろう。

次に、顔が少し白っぽい。キアシナガバチは、男の方が美白なのだ。

そして、腹が少し細長く見える。触角と同じく腹節の数も雌より1つ多く、雄は7節となるようだ。

ハチの針は産卵管が変化してできたので、雄は針を持たない。当然、雄は刺すこともできないのだ。

しかし、スズメバチ科のハチは立派な大顎を持っているので、雄でも素手で捕まえれば痛い思いをするだろう。